|

|

|

Mikroskopaufnahme der verwendeten E. coli Bakterie. Die dünnen

schwarzen Fäden sind 1-2 µm lange Fimbrien, über die ein direkter Kontakt

zwischen Zelle und Bakterium entsteht.

[Copyright: Thisbe

K. Lindhorst]

|

Bakterien spielen für den Menschen eine große Rolle.

Sie bilden beispielsweise die Darmflora, die notwendig für die

Verdauung ist. Sie können aber auch eine Vielzahl von Krankheiten

hervorrufen, wie Meningitis oder andere Entzündungen. Alle Bakterien

haben jedoch gemeinsam, dass sie sich zunächst an die Oberfläche ihrer

Wirtszellen binden müssen, um ihre Wirkung zu entfalten. Dazu besitzen

die meisten Arten sogenannte Fimbrien. Das sind haarähnliche Fäden von

einem bis zwei µm Länge. (1 µm entspricht einem Tausendstel

Millimeter. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser

von ca. 70 µm.) Die Enden dieser Fimbrien bleiben an den zuckrigen

Außenschichten der Wirtszellen haften (Adhäsion genannt). So sind sie

gegen das Wegspülen durch Blut oder ähnliche Sekrete geschützt und

können ungehindert mit der Vermehrung beginnen.

"Jede einzelne Zelle ist von Zucker umgeben", erklärt Hartmann. "Doch

welche Mechanismen dazu führen, dass die Fimbrien an der komplexen

Oberfläche der Wirtszellen hängen bleiben, ist bisher nicht bekannt".

In der neuen Methode geht es darum, die Zuckeroberfläche von Zellen

auf Testplatten künstlich herzustellen. "Die synthetische Oberfläche

erlaubt uns, einzelne Parameter zu kontrollieren und so die

Bedingungen für ein Verkleben von Zelle und Bakterium zu simulieren",

so Hartmann weiter. Nachdem die Zuckeroberfläche hergestellt ist,

werden speziell präparierte Bakterien aufgebracht, die entweder

fluoreszieren oder durch eine grünliche Färbung sichtbar werden. So

lässt sich feststellen, unter welchen Bedingungen die Bakterien am

besten haften und wie Moleküle geschaffen sein sollten, um

antibakteriell zu wirken.

|

|

|

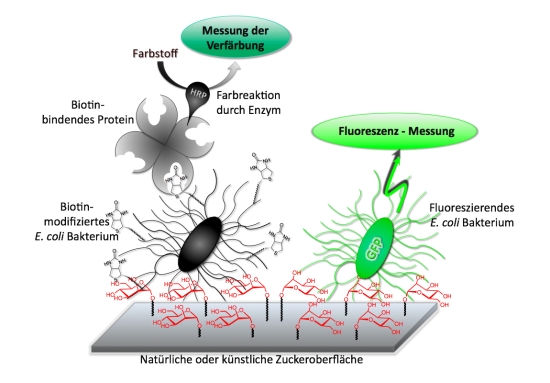

Auf der künstlichen

Zuckeroberfläche (unten) werden zwei Bakterienarten aufgebracht.

Links ein Bakterium, dessen Fimbrien mit Biotin markiert sind.

Dieses Biotin geht eine Verbindung mit einem speziellen Protein

ein, das durch Grünfärbung sichtbar gemacht werden kann. Rechts

ein Bakterium, dessen Struktur so verändert wurde, dass es

fluoresziert.

[Copyright: Mirja Hartmann,

Quelle: ChemComm] |

"In Zeiten von Antibiotikaresistenzen ist dies ein

viel versprechender Ansatz", so Lindhorst. Immer mehr

krankheitserregende Organismen bilden Schutzmechanismen gegen die

traditionelle Behandlung mit Antibiotika aus. "Mit der Erforschung der

bakteriellen Adhäsion kann man in Zukunft die molekularen

Interaktionen auf der zuckerummantelten Zelloberfläche besser

verstehen", erklärt Lindhorst weiter. Dadurch kann die pharmazeutische

Chemie weiterentwickelt werden, um neue Wege für Umgehung von

Antibiotikaresistenzen zu finden. Damit neue synthetische Wirkstoffe

aber nicht auch die Ansiedlung lebensnotwendiger Bakterien und andere

physiologische Prozesse verhindern, ist die Weiterführung der

begonnenen Grundlagenforschung unerlässlich.

|