Sie wirkt im Schönen wie im Hässlichen: Die Kristallisation bestimmt die Form von Edelsteinen, bringt aber auch den Kalk in die Waschmaschine. Wie sie abläuft, schien längst geklärt. Doch Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung kratzen jetzt an der etablierten Theorie, die viele Phänomene kaum erklären kann. Die Forscher untersuchten die Kristallisation von Calciumcarbonat, landläufig als Kalk bekannt. Dabei haben sie herausgefunden, dass sich anders als bislang angenommen auch in Wasser mit wenig gelöstem Calciumcarbonat stabile Nanocluster bilden. Aus diesen winzigen Kalkteilchen entstehen schließlich die Ablagerungen, die irgendwann die Waschmaschine lahm legen. Unbekannt war bislang auch, dass die Struktur des kristallisierten Calciumcarbonats davon abhängt, wie basisch die Lösung ist.

Die neuen Erkenntnisse können helfen, dem Kalk in der Waschmaschine beizukommen, die Bildung der raffinierten Struktur von Biomineralien zu erklären - und verändern die Rolle der Weltmeere als Kohlendioxidspeicher.

Calciumcarbonat, CaCO3, ist überall: Als Kreide hat es wohl jeder schon in der Hand gehabt oder als Ablagerung in der Waschmaschine verflucht. Marmor, Dolomit und viele Sedimente bestehen hauptsächlich daraus, und auch im Panzer von Krebsen, in Muschelschalen, Schneckenhäusern, Seeigeln sowie in Einzellern kommt Calciumcarbonat vor. Diese Biomineralien besitzen Eigenschaften, die sie auch für technische Anwendungen unter anderem in der Medizin oder der Baustofftechnik interessant machen. So sind sie etwa besonders bruchfest, weil ihre Kristalle auf nanoskopischer Ebene ausgeklügelt strukturiert sind. Wie Lebewesen solche Strukturen produzieren, möchten Materialwissenschaftler gerne verstehen, um sie nachzuahmen.

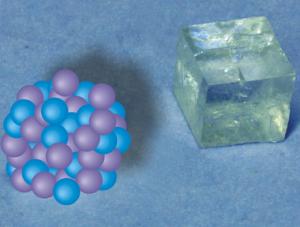

Dazu haben die Forscher des Max-Planck-Instituts in Golm bei Potsdam nun einen Beitrag geleistet. Demnach entstehen Calciumcarbonat-Kristalle anders als bislang gedacht: Sobald Calcium- und Carbonat-Ionen in einer Lösung aufeinandertreffen, bilden sie stabile Nanocluster aus rund 70 Calcium- und Carbonat-Ionen - und zwar auch in sehr weichem Wasser, einer verdünnten Lösung also, aus der sich normalerweise kein Kalk abscheidet. Steigt die Konzentration des gelösten Calciumcarbonats, schließen sich die Cluster zusammen, und das Mineral kristallisiert.

Ordnung im frühen Stadium

"In welcher seiner drei wasserfreien Kristallstrukturen Calciumcarbonatt kristallisiert, entscheidet sich anscheinend bereits, wenn sich die Cluster bilden", sagt Helmut Cölfen, der die Arbeiten leitete: "Wir haben zudem beobachtet, dass die Kristallstruktur vom pH-Wert abhängt." Der pH-Wert gibt an, wie sauer oder basisch eine Lösung ist. Unter schwächer basischen Bedingungen bildet Calciumcarbonat demnach Calcit, seine stabilste kristalline Struktur. In stärker basischem Milieu entsteht dagegen Vaterit, eine nicht stabile kristalline Struktur.

"Unsere Ergebnisse legen nahe, dass der pH-Wert bereits beeinflusst, wie sich die Ionen in den gerade mal zwei Nanometer großen Clustern aneinanderlagern", erklärt Denis Gebauer, der an den Arbeiten maßgeblich beteiligt war. In diesem Stadium bilden sie zwar noch keine regelmäßige Kristallstrukturen, aber höchstwahrscheinlich ist die Ordnung des Kristalls dann bereits ansatzweise zu erkennen. Wenn die Cluster sich dann zu immer größeren Aggregaten zusammenlagern, kann diese Ordnung erhalten bleiben. So bildet sich zunächst eine amorphe Übergangsform, das heißt ein nicht-kristalliner Feststoff, der sich in einen Kristall umwandelt.

Lebewesen können besser eingreifen

Läuft die Kristallisation tatsächlich so ab, wäre leichter nachzuvollziehen, wie etwa die Muschel ihre Schale baut oder ein Seeigel seine Stacheln formt. Da schon die winzigen Cluster, mit denen die Kristallisation startet, stabil sind, bräuchten Lebewesen nur in diesem frühen Stadium einzugreifen, um die Struktur zu beeinflussen. Dazu könnten sie etwa den pH-Wert oder Biomoleküle nutzen.

Die bislang geltende Theorie der Kristallisation lässt dagegen kaum Spielraum in einem frühen Stadium zu beeinflussen, wie sich die Ionen in dem regelmäßigen Kristallgitter anordnen. Sie geht davon aus, dass sich die Ionen erst oberhalb einer bestimmten Konzentration zu Clustern zusammenballen. Erreichen diese Cluster nicht eine Mindestgröße, zerfallen sie wieder. Erst wenn sie die Größe des so genannten kritischen Kristallkeims überschreiten, kann dieser Keim zu einem Kristall wachsen. Die Kristallstruktur ließe sich damit frühestens im kritischen Keim beeinflussen.

Ob auch andere Mineralien nach diesem Muster kristallisieren, haben die Golmer Forscher an Calciumphosphat und Calciumoxalat geprüft. Ersteres ist der Hauptbestandteil von Knochen und Zähnen, aus letzterem bestehen Nierensteine. Mit den Mineralien machten die Wissenschaftler denselben Test, wie auch mit Calciumcarbonat. Tropfenweise fügten sie eine Lösung, die Calcium-Ionen enthielt, zu einer Lösung mit dem jeweils anderen Bestandteil, also Carbonat-, Phosphat- oder Oxalat-Ionen. Mithilfe einer speziellen Elektrode haben sie dabei gemessen, wie viele der zugegebenen Calcium-Ionen sich in der Lösung befinden. Tatsächlich standen auch in den Experimenten mit Calciumphosphat und -oxalat viel weniger Ionen zur Verfügung als die Forscher zugetropft hatten - sie müssen daher wie beim Calciumcarbonat in Clustern gebunden sein.

Konsequenzen für Technik und Klimawandel

Der neu vorgeschlagene Mechanismus der Kristallisation hat auch technische Konsequenzen: "Die stabilen Cluster bieten einen neuen Angriffspunkt, um Kalkablagerungen in Wasch- und Spülmaschinen, aber auch in der Industrie zu verhindern", sagt Helmut Cölfen. Dieses Problem verursacht in den Industrieländern jährlich Schäden von rund 50 Milliarden Dollar. Herkömmliche Entkalker fischen zum einen Calcium-Ionen aus dem Wasser, zum anderen binden sie die ausgefällten, winzigen Kristalle und verhindern deren Wachstum. "Nun können neuartige Entkalker entwickelt werden, die verhindern, dass sich die Nanocluster zu größeren Strukturen zusammenfinden", so Cölfen: "Dieser Ansatz ist effektiver als die herkömmlichen."

Und auch für den Klimawandel haben die Erkenntnisse Folgen: Die Cluster binden Kohlendioxid als Carbonat. Bislang war nur bekannt, dass festes Calciumcarbonat das Treibhausgas speichert. Da sich die nanoskopischen Cluster auch in den Weltmeeren bilden, halten sie dort mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre zurück als bislang für das feste Calciumcarbonat angenommen. Das Problem ist allerdings: Die Ozeane versauern, weil sich ein erheblicher Teil des Kohlendioxids aus der Atmosphäre als Kohlensäure im Ozean löst. "Wenn dann der pH-Wert absinkt, kann weniger Carbonat in Clustern gebunden werden", sagt Helmut Cölfen. So kann schließlich weiteres Kohlendioxid freigesetzt werden, das wiederum in die Atmosphäre entweicht und die globale Heizung weiter aufdreht.

Zusatzinformationen:

Denis Gebauer, Antje Völkel und Helmut Cölfen:

Stable Prenucleation Calcium Carbonate Clusters.

In: Science; erschienen am 19.12.2008, DOI 10.1126/science.1164271

Quelle: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

Aktualisiert am 01.01.2009.

Permalink: https://www.internetchemie.info/news/2009/jan09/kristallisation_von_kalk.php

© 1996 - 2026 Internetchemie ChemLin